ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের শাসনামলে অতিরঞ্জিত পরিসংখ্যানের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে দেখানো হয়েছে। এজন্য বছরের পর বছর ধরে মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি), মাথাপিছু আয়, রপ্তানির তথ্য বাড়িয়ে দেখানো হয়েছে। গত আগস্টে ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর দেশের অতিরঞ্জিত অর্থনৈতিক পরিসংখ্যান সংশোধন করা হবে বলে প্রত্যাশা ছিল সবার।

অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেয়ার পর ৮ মাস পেরিয়ে গেলেও সেই অতিরঞ্জিত পরিসংখ্যানের কবল থেকে বের হতে পারেনি বাংলাদেশ। মূলত পরিসংখ্যান তৈরির আগের কাঠামো বহাল থাকার পাশাপাশি অতীতের সব পরিসংখ্যান সংশোধনে সার্বিক উদ্যোগের ঘাটতি রয়েছে। এ দুটো কারণেই সরকার এখনো আগের অতিরঞ্জিত অর্থনৈতিক পরিসংখ্যান থেকে বের হতে পারছে না বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

‘কান্ট্রি ইকোনমিক মেমোরেন্ডাম: চেঞ্জ অব ফ্যাব্রিক’ শিরোনামে ২০২২ সালের একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে বিশ্বব্যাংক। এতে ১৩০টি দেশের ৩০ বছরের পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

প্রতিবেদনে দেখা যায়, ২০০৯ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের গড় প্রবৃদ্ধির হার ৭ শতাংশ বলা হলেও এর প্রকৃত হার ছিল ৪ দশমিক ২ শতাংশ। অর্থাৎ সরকারি হিসাবে ১০ বছরে গড় প্রবৃদ্ধির হার বাড়িয়ে দেখানো ২ দশমিক ৮ শতাংশীয় পয়েন্ট হয়েছে । এছাড়া সংস্থাটির পরিসংখ্যান সক্ষমতার সূচকেও বাংলাদেশের স্কোর ছিল ক্রমেই নিম্নমুখী।

অর্থনীতির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশকের ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করে জিডিপি। বৈশ্বিকভাবে জিডিপির অনুপাতের সঙ্গে ঋণ কিংবা রপ্তানি থেকে শুরু করে রাজস্ব আয়সহ গুরুত্বপূর্ণ অনেক নির্দেশকের তুলনা করা হয়ে থাকে। গত দেড় দশকের বিভিন্ন সরকারি পরিসংখ্যান নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে অনেক। দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি নিয়ে সরকারের বক্তব্যের সঙ্গে একমত হতে পারেননি দেশি-বিদেশি অর্থনীতিবিদ ও পর্যবেক্ষকরা। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সাময়িক হিসাবে বাংলাদেশের জিডিপির আকার ৪৫৯ বিলিয়ন ডলার; সরকারের এ তথ্যটির সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অনেক অর্থনীতিবিদ।

অর্থনীতিবিদদের মতে, দেশের অর্থনীতির আকার ৩০০ থেকে ৩৫০ বিলিয়ন ডলারের বেশি হবে না। এক্ষেত্রে দেশের প্রকৃত জিডিপির পরিমাণ কত তা নির্ধারণে গত ৮ মাসে অন্তর্বর্তী সরকারের দিক থেকে দৃশ্যমান কোনো উদ্যোগ দেখা যায়নি। অথচ একটি দেশের ঋণের নিরাপদ সীমা কত হবে, রপ্তানি আয় পর্যাপ্ত কি না, ব্যয় মেটানোর জন্য প্রয়োজনীয় রাজস্ব আহরণ হচ্ছে কি না- এসব কিছু পরিমাপ করা হয়ে থাকে জিডিপির অনুপাতে। ফলে জিডিপির তথ্য অতিরঞ্জিত হলে অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ এসব নির্দেশকও ভুল তথ্য দেবে। বিগত সরকার ঋণের পরিমাণ কমিয়ে দেখাতে জিডিপি বাড়িয়ে দেখিয়েছে বলেও অভিযোগ রয়েছে।

তবে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) ও বিশ্বব্যাংকের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে স্পষ্ট করার চাপ দেয়া হলে সরকারের পক্ষ থেকে এটি সংশোধনের উদ্যোগ নেয়া হয়।

এতে দেখা যায়, হিসাবায়ন পদ্ধতির ত্রুটির কারণে বছরের পর বছর ধরে রপ্তানির আয় বেশি দেখানো হয়েছে। এ ত্রুটি সংশোধন করার পর সর্বশেষ সমাপ্ত ২০২৩-২৪ হিসাব বছরে পাঁচ লাখ ২৩ হাজার ৩৩৭ কোটি টাকার পণ্য ও সেবা রপ্তানি হয়েছে। যদিও আগের হিসাব অনুযায়ী এর পরিমাণ ছিল ৬ লাখ ৬৩ হাজার ১২ কোটি টাকা। এক্ষেত্রে রপ্তানি বেশি দেখানো হয়েছিল ১ লাখ ৩৯ হাজার ৬৭৫ কোটি টাকা।

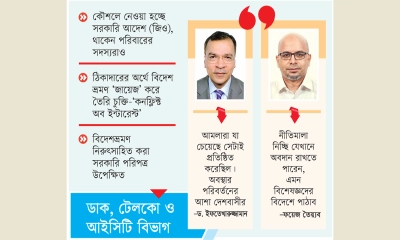

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের (সিপিডি) সম্মানীয় ফেলো অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, প্রমাণভিত্তিক নীতি প্রণয়নের জন্য সঠিক সময়ে সঠিক তথ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রেক্ষাপটে পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করা, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার ও শক্তিশালীকরণ—এ বিষয়গুলো খুবই জরুরি। পরিসংখ্যান যেগুলো এখন প্রকাশ পাচ্ছে, তার মান কীভাবে আরও বাড়ানো যায়, নমুনা সংখ্যা কীভাবে আরও বাড়ানো যায় সেদিকে নজর দিতে হবে। সরকারের কাছে পেশ করা শ্বেতপত্রেও আমরা এসব বিষয় উল্লেখ করেছি। সামনে বাজেট আসছে, সেখানে যেন এসব বিষয়ে ভালো বরাদ্দ থাকে সেটাও নিশ্চিত করতে হবে।

সংশোধিত রপ্তানি আয়ের তথ্য ব্যয়ভিত্তিক জিডিপির হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করার পর দেখা যায়, গত অর্থবছরে পরিসংখ্যানগত অসামঞ্জস্যতা ঋণাত্মক ৪৪ হাজার ৪০৪ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। যেখানে এর আগের ২০২২-২৩ অর্থবছরে এর পরিমাণ ছিল ঋণাত্মক ২৩ হাজার ৪৮৯ কোটি টাকা। এর আগের ২ অর্থবছরে এর পরিমাণ ধনাত্মক ছিল। জিডিপির হিসাবের ক্ষেত্রে পরিসংখ্যানগত অসামঞ্জস্যতা ঋণাত্মক হওয়ার মানে হচ্ছে উৎপাদনের ভিত্তিতে জিডিপির আকারের তুলনায় ব্যয়ের ভিত্তিতে জিডিপির আকার কম। দেখা যাচ্ছে, জিডিপির আকার সংশোধনের পর পরিসংখ্যানগত অসামঞ্জস্যতার পরিমাণ বেড়ে গেছে।

অর্থনীতিবিদদের অভিযোগ, অনেক সময় দাবি করা হয়েছে যে, পরিসংখ্যান ব্যুরোকে স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় পরিণত করা উচিত। যাতে সংস্থাটি সরকারের আজ্ঞাবহ না হয়ে দেশের অর্থনীতির সঠিক চিত্র তুলে ধরতে পারে। বিগত সরকারের সময় এটা হয়নি বরং বিভিন্ন তথ্য ম্যানিপুলেট করতে সংস্থাটিকে ব্যবহার করা হয়েছে। সরকারের সফলতা দেখাতে বিভিন্ন বিভ্রান্তিকর পরিসংখ্যান প্রকাশ করা হয়েছে। বিবিএসের তথ্যের ওপর আস্থা ও বিশ্বাসযোগ্যতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রবৃদ্ধি, মূল্যস্ফীতির মতো গুরুত্বপূর্ণ পরিসংখ্যানের ক্ষেত্রে এ সংস্থাটি ছাড়া অন্য কোনো সংস্থার ওপর ভিত্তি করার উপায়ও নেই।

বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) সাবেক মহাপরিচালক ড. মুস্তফা কে মুজেরী বলেন, দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হলো, বিগত সরকারের আমলে পরিসংখ্যানবিষয়ক বিভিন্ন কমিটি হয়েছে। বর্তমানে সেসব কমিটিতে স্বীকৃত পরিসংখ্যানবিদ ও অর্থনীতিবিদরাও ছিলেন। তারাই সেসব বিভ্রান্তিকর পরিসংখ্যানের ন্যায্যতা (জাস্টিফাই) নিশ্চিত করেছেন। কাজেই তারা অতিরঞ্জিত বিভ্রান্তিকর পরিসংখ্যানের দায় এড়াতে পারেন না। কারণ ভুল পরিসংখ্যানের ন্যায্যতা নিশ্চিত করে তারা জাতির ক্ষতিসাধন করেছেন।

-20250417174002.webp)

আপনার মতামত লিখুন :