বাংলাদেশের ব্যাংক খাতে লুটপাট ও অর্থপাচার নতুন কোনো ঘটনা নয়। ব্যাংকিং খাতের ইতিহাসে লুটপাট ও অর্থপাচার একটি দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা হিসেবে বিদ্যমান। বিভিন্ন সময়ে আলোচিত-সমালোচিত এসব ঘটনা অর্থনীতির ভিত নাড়িয়ে দিয়েছে। বিশেষ করে গত রাজনৈতিক সরকারের শাসনামলে দিনদুপুরে ব্যাংক দখল করা ছিল সবচেয়ে সমালোচিত বিষয়।

সম্প্রতি ব্যাংক খাতের লুটপাট বন্ধ হলেও সংস্কারের চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে। গত ১৫ বছরের শাসনামলে ব্যাংক খাত থেকে দুই লাখ কোটি টাকা লোপাট এবং ১৭ বিলিয়ন ডলার পাচারের ঘটনা আজ দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ওপর এক গভীর প্রশ্নবোধক চিহ্ন এঁকে দিয়েছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুর ব্যাংক লুটপাট ও অর্থপাচার নিয়ে করা মন্তব্য বেশ আলোচিত।

রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের দুর্নীতি, নজরদারির অভাব ও আইনের দুর্বল প্রয়োগের ফলে একের পর এক কেলেঙ্কারির ঘটনা ঘটছে। অর্থনীতিবিদদের মতে, ব্যাংক খাতের এই বিশৃঙ্খলা শুধু আর্থিক ব্যবস্থাকে দুর্বল করছে না, সাধারণ মানুষের ওপরও চাপ তৈরি করছে। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় আমাদের দায়িত্বের পাশাপাশি দায়বদ্ধতাও রয়েছে। এই লেখায় আমরা লোপাট ও পাচারের কারণ, প্রভাব এবং তা প্রতিরোধে করণীয় বিষয়গুলো নিয়ে বিশদ আলোচনার দাবি রাখে।

যেসব ক্ষেত্রে লোপাট হয়েছে: ব্যাংক খাতে লোপাটের মূল ক্ষেত্রগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, প্রভাবশালী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানগুলোর নামে ভুয়া ঋণ গ্রহণ, রপ্তানি বা আমদানির নামে ভুয়া দলিল প্রদর্শন এবং অবৈধ প্রক্রিয়ায় অর্থ স্থানান্তরের ঘটনা এ ধরনের লুটপাটের প্রধান মাধ্যম।

হলমার্ক কেলেঙ্কারি: হলমার্ক গ্রুপ বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক থেকে ভুয়া দলিলের মাধ্যমে কয়েক হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছে। এই ঘটনাটি দেশের ব্যাংকিং খাতের অদক্ষতা এবং দুর্নীতির প্রকট উদাহরণ।

বেসিক ব্যাংক কেলেঙ্কারি: বেসিক ব্যাংকের ঋণ কেলেঙ্কারিতে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের প্রত্যক্ষ জড়িত থাকার প্রমাণ মিলেছে। এতে প্রায় ৫,০০০ কোটি টাকা লোপাট হয়েছে। এ ছাড়াও, বিভিন্ন মেগা প্রকল্পে ভুয়া বিনিয়োগ, ঋণের টাকা অন্য খাতে স্থানান্তর এবং অর্থ স্থানান্তরের মাধ্যমে বড় আকারের লুটপাট হয়েছে। এভাবে বিভিন্ন ব্যাংকে লোপাট হয়েছে হাজার হাজার কোটি টাকা।

বাংলাদেশের ব্যাংক লুটপাট: বাংলাদেশে ব্যাংক খাতে অনিয়ম ও লুটপাটের ইতিহাস বেশ পুরোনো। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় বিভিন্ন ব্যাংক লুট হয়েছে। সব লুট দুর্বৃত্তরা করেছে, তা কিন্তু নয়। অনেক ক্ষেত্রে প্রশাসনে থাকা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিরাও ব্যাংকের অর্থ নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে ব্যয় করেছেন, জমা দিয়েছেন প্রবাসী সরকারের হাতে। আর আত্মসমর্পণের ঠিক আগে পাকিস্তানি সেনারাও ব্যাংকের ভল্টের টাকা পুড়িয়ে ফেলেছে। এরপরের দশকগুলোতে ব্যাংক খাতে লুটপাটের ঘটনা অব্যাহত থাকে।

২০০৮ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর সরকারি ব্যাংকগুলোতে সরকারের পছন্দের লোকদের দিয়ে পরিচালনা পর্ষদ গঠন করা হয়। সরকারের নিয়োগপ্রাপ্ত দলীয় লোকদের দিয়ে চলে লুটপাটের ব্যবস্থা। লুটপাটের মাধ্যমে শেষ করে দেওয়া হয় বেসিক ব্যাংকের মূলধন।

হলমার্ক কেলেঙ্কারির মাধ্যমে সোনালী ব্যাংকের হাজার হাজার কোটি টাকা লুটপাট করা হয়। নামে-বেনামে বায়বীয় ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নামে ঋণ বিতরণ করে লুটপাট করা হয় হাজার হাজার কোটি টাকা। হলমার্ক কেলেঙ্কারি, বেসিক ব্যাংকের অনিয়ম, এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংক কেলেঙ্কারি, ইসলামী ব্যাংকের বিতর্কিত ঋণ বিতরণ, এসব ঘটনা ব্যাংকিং খাতের প্রতি জনগণের আস্থা দুর্বল করেছে। ব্যাংক লুটপাটের প্রধান কারণগুলো হলো দুর্বল তদারকি, রাজনৈতিক প্রভাব, অব্যবস্থাপনা এবং জবাবদিহির অভাব।

লোপাটে রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা: অর্থ লোপাটে রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা বরাবরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। ক্ষমতাসীন দলের প্রভাবশালী নেতৃবৃন্দের নামে বিভিন্ন অর্থনৈতিক সুবিধা গ্রহণের ঘটনাগুলো প্রায়শই পত্রপত্রিকায় উঠে এসেছে। রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) ও বাংলাদেশ ব্যাংক নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে পারেনি। এমনকি অনেক সময় ক্ষমতাসীন নেতাদের নাম জড়িত থাকায় তদন্ত প্রক্রিয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়।

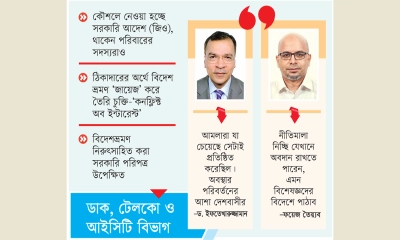

আমলা ও সরকারি কর্মকর্তাদের সম্পৃক্ততা: অর্থ লোপাটের অন্যতম প্রধান সহযোগী হিসেবে কাজ করেছেন কিছঝ অসাধু সরকারি আমলা। ঋণ অনুমোদন, ভুয়া প্রকল্পের অর্থায়ন, এবং পাচারের পথ সহজ করতে সরকারি কর্মকর্তাদের একটি অংশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় বেসিক ব্যাংকের ক্ষেত্রে অনুমোদিত ঋণের অধিকাংশই সরকারি প্রভাবশালী কর্মকর্তাদের সুপারিশে দেওয়া হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে আমলাতন্ত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা জরুরি। সরকারি কর্মকর্তাদের আয়-ব্যয়ের হিসাব নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং সন্দেহজনক লেনদেনের ক্ষেত্রে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

পত্রপত্রিকার ভূমিকা: অর্থ লোপাট ও পাচারের ঘটনায় পত্রপত্রিকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। গণমাধ্যমের সাহসী প্রতিবেদন অনেক ঘটনাকে জনগণের সামনে নিয়ে এসেছে। তবে, এখনো অনেক ক্ষেত্রে গণমাধ্যমকে চাপে ফেলা হয় এবং তারা সত্য প্রকাশে বাধাপ্রাপ্ত হয়। গণমাধ্যমকে আরও স্বাধীনতা দেওয়া এবং সত্য প্রকাশে সহায়তা করা প্রয়োজন। একই সঙ্গে ভুয়া খবর ও প্রোপাগান্ডার বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।

অর্থপাচারে কারা বেশি সম্পৃক্ত: রাজনীতিবিদ ও আমলাদের মধ্যে কারা অর্থপাচারে বেশি সম্পৃক্ত, তা নির্ধারণ করা কঠিন। তবে, রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় দুর্নীতির সুযোগ বেশি থাকে। অন্যদিকে, আমলারা তাদের অবস্থান এবং প্রশাসনিক ক্ষমতা ব্যবহার করে পাচারের পথ তৈরি করেন। উভয় পক্ষকে আইনের আওতায় এনে বিচারের সম্মুখীন করা এবং জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে।

অর্থপাচারে পুনরাবৃত্তি যেন না ঘটে: অর্থপাচারের ঘটনা বন্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ এখন সময়ের দাবি। পুরোনো ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যতের জন্য একটি শক্তিশালী আর্থিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। ব্যাংকিং খাতে সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থা আধুনিকায়ন, এবং তথ্য আদান-প্রদানে স্বচ্ছতা আনার মাধ্যমে পুনরাবৃত্তি রোধ করা সম্ভব।

জিরো টলারেন্স নীতি: রাজনৈতিক ব্যক্তিদের আর্থিক অনিয়মের প্রতি জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করতে হবে। দলের অভ্যন্তরে আত্মসমালোচনা এবং দুর্নীতিবাজদের দল থেকে বাদ দেওয়ার মতো কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে। সেটা বাংলাদেশে কতটা সম্ভব তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। যারা যখন সুযোগ পায় তারাই লুটপাটে জড়িয়ে পড়ে। রাজনৈতিক দলগুলোর কর্ণধাররা শক্ত হাতে সততার সঙ্গে চাইলে তা দূর করা সম্ভব।

সোনার বাংলা থেকে ‘তামার’ বাংলাদেশ: অর্থপাচার এবং ব্যাংক লুটপাটের কারণে বাংলাদেশের অর্থনীতি ক্রমেই ঝুঁকির মুখে পড়ছে। একসময় যে দেশ সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখেছিল, সেই দেশ এখন অর্থ পাচারকারীদের খপ্পরে পড়ে ‘তামার’ বাংলাদেশে পরিণত হচ্ছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক আর্থিক ব্যবস্থা এবং দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন নিশ্চিত করা অপরিহার্য।

অর্থপাচারে আশপাশের দেশের তুলনা: অর্থপাচারের বিষয়ে বাংলাদেশের প্রতিবেশী দেশগুলোর পরিস্থিতি তুলনা করলে দেখা যায় যে, ভারত এবং পাকিস্তানেও এ ধরনের ঘটনা ঘটে।

ভারত: ব্যাংকিং খাতে এনপিএ (নন-পারফর্মিং অ্যাসেট) সংকটের কারণে আর্থিক অনিয়মের ঘটনা প্রচুর। বিজয় মালিয়ার পলাতক হওয়া বা নীরব মোদির আর্থিক কেলেঙ্কারি এ বিষয়টির উদাহরণ। তবে, ভারত কঠোর আইন এবং প্রযুক্তি ব্যবহার করে কিছুটা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম।

পাকিস্তান: পাকিস্তানে রাজনৈতিক ও আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতি অর্থপাচারের প্রধান কারণ। এখানে রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং দুর্বল আর্থিক কাঠামোর কারণে পাচার ঠেকানো সম্ভব হয়নি।

বাংলাদেশের চিত্র: বাংলাদেশে অর্থপাচারের হার এবং এর পরিমাণ তুলনামূলকভাবে বেশি। এখানে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের জড়িত থাকার কারণে এই ঘটনা আরও জটিল হয়ে ওঠে।

অর্থ যেভাবে ফিরিয়ে আনা সম্ভব: লোপাট হওয়া অর্থ ফিরিয়ে আনতে হলে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার পাশাপাশি কঠোর আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ১. আন্তর্জাতিক সহায়তা: অর্থ ফেরানোর জন্য জাতিসংঘ, ইন্টারপোল, এবং বিশ্বব্যাংকের ‘স্টোলেন অ্যাসেট রিকভারি ইনিশিয়েটিভ’-এর মতো উদ্যোগগুলোর সহায়তা নিতে হবে। ২. স্থানীয় তদন্ত: পাচারের অর্থের উৎস এবং গন্তব্য শনাক্ত করতে বিশেষজ্ঞ সংস্থা নিয়োগ দিয়ে গভীর তদন্ত পরিচালনা করতে হবে। ৩. সম্পদ জব্দ: পাচারকারীদের সম্পত্তি জব্দ করার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে হবে এবং তাদের বিরুদ্ধে দ্রুত বিচার নিশ্চিত করতে হবে।

অর্থপাচার বন্ধের উপায়: অর্থপাচার বন্ধে সরকারের কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি। কয়েকটি পদক্ষেপ তুলে ধরা হলো: দুর্নীতির লাগাম টেনে ধরা: দুর্নীতিবিরোধী কমিশন (দুদক) এবং অন্যান্য সংস্থাগুলোর কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা দরকার। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দুর্নীতি বন্ধ না হলে অর্থপাচার বন্ধ করা সম্ভব নয়। ব্যাংকিং খাতে কঠোর নজরদারি: আর্থিক লেনদেনের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ ব্যাংকসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর শক্তিশালী মনিটরিং ব্যবস্থা প্রয়োজন। সন্দেহজনক লেনদেনের ওপর বিশেষ নজর দেওয়া উচিত।

হুন্ডি প্রতিরোধ: অবৈধ চ্যানেলে টাকা পাঠানো বন্ধ করতে রেমিট্যান্স প্রেরণকে আরও সহজ এবং আকর্ষণীয় করতে হবে। প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য বৈধ চ্যানেল ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা জরুরি। কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা: যারা অর্থপাচারে জড়িত, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। পাশাপাশি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি: বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় করে পাচারকৃত অর্থ উদ্ধারের প্রচেষ্টা চালাতে হবে। একই সঙ্গে চুক্তি ও তথ্য আদান-প্রদান ব্যবস্থা আরও জোরদার করা দরকার।

পরিচ্ছন্ন অর্থসমৃদ্ধ দেশ গড়তে যা দরকার: ১. ব্যাংকিং খাতের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা। ২. প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি নির্মূল করা। ৩. জবাবদিহি বাড়াতে অর্থনৈতিক নীতিমালা সংস্কার। ৪. আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে পাচার হওয়া অর্থ ফেরানো। ৫. শিক্ষাব্যবস্থায় নৈতিক শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সৎ ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বারবার বাধাগ্রস্ত করার অন্যতম প্রধান কারণ হলো অর্থপাচার। দেশের সম্পদ অবৈধভাবে বিদেশে পাচার হয়ে অর্থনীতির স্বাভাবিক প্রবাহকে দুর্বল করছে। এ ধরনের পাচারের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে, বিনিয়োগ কমে যাচ্ছে, আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতা নষ্ট হচ্ছে এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে টেকসই করতে হলে অর্থপাচার বন্ধ করা অপরিহার্য। কঠোর আইন প্রয়োগ, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, সুশাসন এবং রাজনৈতিক সদিচ্ছার মাধ্যমে আমরা এই সমস্যার সমাধান করতে পারি। দেশের সম্পদ রক্ষা করতে হলে এখনই কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার।

অর্থ লোপাট ও পাচারের মতো ঘটনা দেশের আর্থিক স্থিতিশীলতার জন্য বড় হুমকি। এটি বন্ধে সরকার, প্রশাসন এবং জনগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। শাসনব্যবস্থায় স্বচ্ছতা, রাজনৈতিক ও আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতির অবসান, এবং কার্যকর আইন প্রয়োগের মাধ্যমেই এই সমস্যা মোকাবিলা করা সম্ভব। জনগণের আস্থা অর্জন এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে এই প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

লেখক: গবেষক, সাংবাদিক, মহাসচিব : কলামিস্ট ফোরাম অব বাংলাদেশ।

-20250214042428.webp)

-20250415074300.webp)

-20250413175442.webp)

আপনার মতামত লিখুন :