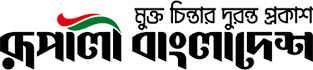

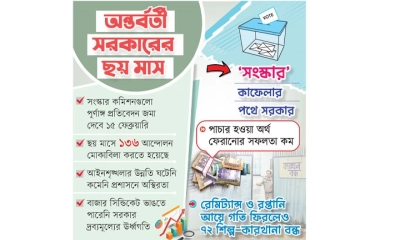

নানা সংকট আর জটিলতা সামলে সংস্কারে উদ্যোগী ও ঐক্যের সন্ধানে থাকা অন্তর্বর্তী সরকার ছয় মাস পূর্ণ করেছে। কিন্তু দিন যতই যাচ্ছে, বাড়ছে জাতীয় সংসদ নির্বাচন দেওয়ার রাজনৈতিক দলগুলোর চাপ।

এ চাপের উত্তাপ বেড়েছে রাজনৈতিক দলগুলোর বক্তব্য এবং নতুন দল গঠন, এমনকি সরকারি পদে থাকা উপদেষ্টাদের বক্তব্যকে ঘিরে। গত ৬ মাসে ১৩৬টি আন্দোলন মোকাবিলা করতে হয়েছে দেশের সংকটময় পরিস্থিতিতে দায়িত্ব নেওয়া এই সরকারকে। কেননা আইনশৃঙ্খলার উন্নতি না হওয়ায় সংশ্লিষ্ট বাহিনীগুলোর পোশাক বদলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এ ছাড়া প্রশাসনে অস্থিরতা, প্রতিনিয়ত বিভিন্ন সংগঠন, এমনকি ‘বঞ্চিত’ পেশাজীবী-শ্রমজীবীদের বিক্ষোভে সরকারের জনসমর্থন নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

গত ৬ মাসে পাচার হওয়া অর্থ ফিরিয়ে আনতে সবচেয়ে বেশি উদ্যোগ নিলেও কোনো সফলতা আসেনি।

কোনোভাবেই বাজার সিন্ডিকেট ভাঙতে পারেনি সরকার। সরকার ভঙ্গুর অর্থনীতির দায়িত্ব নিয়ে অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে বেশ কিছু পদক্ষেপ নিলেও এখনো কাক্সিক্ষত স্থিতিশীলতা আসেনি।

বরং বহুমাত্রিক সংকট, অবকাঠামো ঘাটতি, প্রশাসনিক দুর্বলতা ও নীতিনির্ধারণের সীমাবদ্ধতার সঙ্গে প্রতিনিয়ত লড়াই করতে হচ্ছে।

রেমিট্যান্স ও রপ্তানি আয়ে গতি ফিরলেও বন্ধ হচ্ছে কারখানা। এমন প্রেক্ষাপটে নির্বাচন কবে হবে তা জানতে আগ্রহী হয়ে উঠেছে সাধারণ মানুষও, যারা বাজারদরের ঊর্ধ্বগতি আর বেকারত্বের চক্করে পড়ে নাজেহাল। কিন্তু সরকার হাঁটছে ‘সংস্কার’ কাফেলার পথে।

সব সংস্কার কমিশন পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন জমা দেবে ১৫ ফেব্রুয়ারি। এরপর কমিশনের প্রস্তাব বাস্তবায়নে পথনকশা তৈরি করবে সরকার। এ জন্য নির্বাচনের দিন-তারিখ বলতে পারছে না অন্তর্বর্তী সরকার।

জানা যায়, ছাত্র-জনতার ১ মাস ৪ দিনের আন্দোলনে গত বছরের ৫ আগস্ট স্বৈরাচার হাসিনা সরকারের পতন হয়। তিন দিন পর ৮ আগস্ট ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে নবীন-প্রবীণের সমন্বয়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের যাত্রা শুরু হয়। আওয়ামী লীগ সরকারের মতো ‘কর্তৃত্ববাদী’ সরকারের ক্ষমতায় আসার পথ বন্ধ করতে অন্তর্বর্তী সরকার রাষ্ট্রের বিভিন্ন খাত সংস্কারে বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করে।

সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়ার পর এর পাশাপাশি দ্রুত সময়ের মধ্যে আগামী জাতীয় নির্বাচন বা ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন দেওয়ার দাবি জানিয়ে আসছে শিক্ষার্থীদের নিয়ে আন্দোলনে থাকা রাজনৈতিক দলগুলো।

অন্তর্বর্তী সরকার সংস্কার ও নির্বাচন পাশাপাশি চলার কথা বললেও সংস্কারের জন্য নির্বাচন যাতে ‘বিলম্বিত’ না হয়, সে দিকে রাজনৈতিক দলগুলো নজর দিচ্ছে।

এমন পরিস্থিতিতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস জাতীয় নির্বাচনের জন্য দুটি সম্ভাব্য সময়সীমা জানিয়েছেন।

সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন পাওয়ার পর আরেক দফা রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সংলাপের কথাও তিনি বলেছেন।

রাজনৈতিক দলগুলো বড় ধরনের সংস্কার না চাইলে চলতি বছরের শেষের দিকে, আর সংস্কার শেষ করতে দিলে আগামী বছরের প্রথমার্ধে নির্বাচন দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে সরকারের তরফে।

জাতীয় নির্বাচন নিয়ে রাজনৈতিক মহলে আলোচনার মধ্যে গত ৮ জানুয়ারি স্থানীয় সরকারের নির্বাচন করার প্রস্তুতির কথা বলেছেন প্রধান উপদেষ্টা। পরের দিন উপদেষ্টা মাহফুজ আলম বলেছেন, রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করে এ বিষয়ে অগ্রসর হবে সরকার। তবে জাতীয় নির্বাচনের আগে না পরে স্থানীয় সরকার নির্বাচন হবে, তা নিয়ে কিছু বলেননি।

মোটা দাগে রাজনৈতিক দলগুলো বলছে, নির্বাচনে দেরি হলে এই সরকার বিতর্কিত হবে। আর দেশের অন্যতম বড় দল বিএনপি মনে করে, সাম্প্রতিক বিভিন্ন ঘটনা-দুর্ঘটনার পেছনে রয়েছে দেড় দশক কর্তৃত্ব করা বিগত সরকারের ‘দোসরদের ষড়যন্ত্র’।

নির্বাচনে যত দেরি হবে, এমন সমস্যা তত বাড়বে। অন্যদিকে অন্তর্বর্তী সরকার সংস্কারের ওপর জোর দিচ্ছে। মিরপুর পল্লবী এলাকার ক্ষুদ্র কাপড় ব্যবসায়ী আমিনুল ইসলাম বলেন, ভাই, কত দিন লাগব সংস্কার করতে? জিনিসপত্রের দাম হু হু কইরা বাড়ছে, দাম কমাতে পারছেন না, নির্বাচন দেবেন না এটা কেমন কথা। কী কী সংস্কার করলে নির্বাচন ভালা হইব, হেইডা করেন? এভাবে মাসের পর মাস যাইব, বছর যাইব এইডা হয় না।

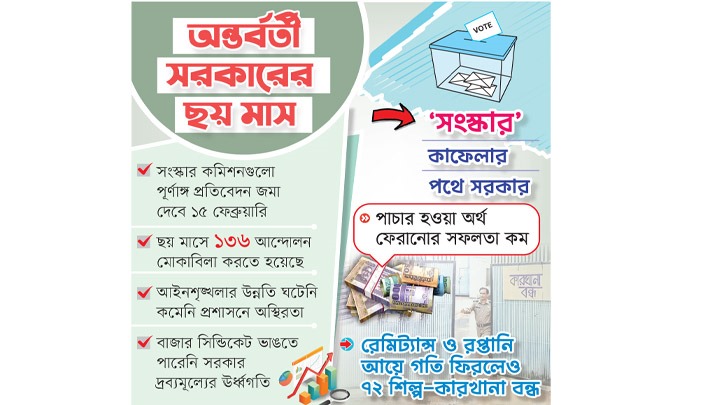

‘সংস্কার’ কাফেলার পথে সরকার: অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস গত ১১ সেপ্টেম্বর জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে সংবিধান, নির্বাচনব্যবস্থা, বিচার বিভাগ, প্রশাসন, পুলিশ ও দুর্নীতি দমন কমিশনের সংস্কারে ছয়টি কমিশন গঠন করেন। অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে কাজ শুরু করে কমিশনগুলো।

এগুলো ইতিমধ্যে প্রাথমিক প্রতিবেদনের বেশ কিছু সুপারিশ করেছে। ১৫ ফেব্রুয়ারি কমিশনগুলো পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন প্রধান উপদেষ্টার কাছে জমা দেবে।

একই সঙ্গে কমিশনগুলোর প্রধানেরা রাষ্ট্র সংস্কারে আশু করণীয়, মধ্যমেয়াদি বা ভবিষ্যতে নির্বাচিত সরকার কী করতে পারে, সে বিষয়ে সর্বসম্মত সুপারিশমালা দেবেন।

ছয় সংস্কার কমিশনের সুপারিশ নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সংলাপ করবে প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন।

সূত্র বলেছে, ঐকমত্য কমিশন ১৫ ফেব্রুয়ারির পর রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে সংলাপ শুরু করবে।

জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন ও বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন গত বুধবার প্রধান উপদেষ্টাকে প্রতিবেদন জমা দেওয়ার পর প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম সাংবাদিকদের বলেন, ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর আলোচনায় সিদ্ধান্ত হবে, কতটুকু সংস্কার দ্রুত করতে হবে এবং কতটুকু পরে করা যাবে। ঐকমত্যের ভিত্তিতে জুলাই সনদ প্রণয়ন হবে।

জুলাই সনদ বাস্তবায়নের আলোকে নির্ভর করবে নির্বাচন চলতি বছরের ডিসেম্বরে হবে নাকি আগামী বছরের জুলাইয়ের মধ্যে হবে।

অন্তর্বর্তী সরকার যে সংস্কারের কথা বারবার বলছে, সেটা বাস্তব অর্থে গত ছয় মাসে দেখা যায়নি বলে মনে করেন অনেকেই। সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের আন্দোলন, রাজধানীর সরকারি সাত কলেজ নিয়ে পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় দাবি এবং তিতুমীর কলেজকে স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের দাবিতে আন্দোলন হয়েছে।

অন্তর্বর্তী সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কারে কমিশন করলেও শিক্ষা নিয়ে কমিশন না করায় হতাশা প্রকাশ করেছেন সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী।

তিনি বলেন, শিক্ষা নিয়ে বলতে গেলে কিছুই হয়নি। শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে এক ধরনের উদ্বেগ ও বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে। ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে একটা বিরাট শূন্যতা বিরাজ করছে।

যা বলছে রাজনৈতিক দলগুলো: বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামী প্রথম থেকেই সংস্কারের জন্য ‘যৌক্তিক’ সময় দেওয়ার কথা বলে আসছিল।

তবে সাম্প্রতিক সময়ে তাদের দিক থেকে এ বছরের মধ্যে নির্বাচন দেওয়ার চাপ বাড়ছে। ২০০৭ সাল থেকে ক্ষমতার বাইরে থাকা বিএনপি বলছে, তারা সংস্কারের বিপক্ষে নয়।

তবে সব সংস্কার শেষ করে নির্বাচন দেওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা দেখছে দলটি। বিএনপির নিজেদেরও ৩১ দফা সংস্কার প্রস্তাব রয়েছে। দলটি বলছে, ‘অতিপ্রয়োজনীয়’ সংস্কার শেষ করে নির্বাচন দিতে হবে, সেটা যত দ্রুত করা যায়। বাকি সংস্কার বাস্তবায়ন জনগণের নির্বাচিত সংসদের সিদ্ধান্তে হবে। নির্বাচন নিয়ে বিএনপি নেতারা ধারাবাহিকভাবে বক্তব্য দিয়ে আসার পাশাপাশি দলটি করণীয় ঠিক করতে যুগপৎ আন্দোলনে থাকা শরিক দলগুলোর সঙ্গে বৈঠক করছে।

বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর গত ৯ জানুয়ারি এক অনুষ্ঠানে সরকারের উদ্দেশে বলেন, একটা কাঠামো তৈরি করেন; সংস্কার অবশ্যই লাগবে। কিন্তু সেই সংস্কারের পেছনে যে শক্তিটা লাগবে সেটা হচ্ছে যে, নির্বাচিত সংসদ; নির্বাচিত সরকার।

এটা ছাড়া সংস্কারকে কখনো লেজিটেমেসি (বৈধতা) আমরা দিতে পারব না। এটা ফ্যাসিস্টরা পারবেপ্রথমদিকে সংস্কার শেষ করে নির্বাচনের পক্ষে অবস্থান নেওয়া জামায়াতও এখন নির্বাচন নিয়ে সরব। ‘অতিজরুরি’ সংস্কার শেষ করে দ্রুত নির্বাচন দিয়ে সরকারকে নির্বাচিত দলের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করার আহ্বান জানিয়েছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান।

গত ৩ জানুয়ারি নাটোরে এক কর্মী সমাবেশে অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেছেন, আপনারা দেরি না করে অতিজরুরি সংস্কারকাজ শেষ করে একটা নির্বাচন দিয়ে আপনাদের যার যার জায়গায় ফিরে যান।

এই নির্বাচনে জনগণ যাকে ভালোবাসবে, যার ওপরে আস্থা রাখতে পারবে তাদের দেশের দায়িত্ব দিলে তারা দেশের মানুষকে সম্মান করবে। বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি, সিপিবি, নাগরিক ঐক্য, এনডিএম ও বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টিসহ সব দলই দ্রুত নির্বাচনের তাগিদ দিয়েছে।

ছয় মাসে ১৩৬টি আন্দোলন: ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মুখে গত বছরের ৫ আগস্ট পতন ঘটে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারের। এরপর ৮ আগস্ট নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসকে প্রধান উপদেষ্টা করে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়। দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে বিভিন্ন দাবিতে একের পর এক আন্দোলন মোকাবিলা করতে হয়েছে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারকে। গত ৬ মাসে ১৩৬টি আন্দোলন মোকাবিলা করতে হয়েছে দেশের সংকটময় পরিস্থিতিতে দায়িত্ব নেওয়া এই সরকারকে।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজ থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে। সংগঠনটির ফেসুবক পেজ থেকে পোস্ট করা এ-সংক্রান্ত একটি পোস্টারে অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সাহসী ভূমিকার প্রতীকী আবক্ষ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

পোস্টারে লেখা রয়েছে, ‘অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গত ৬ মাসে ১৩৬টি আন্দোলন মোকাবিলা করেছে।’

অর্থনীতিতে কাক্সিক্ষত স্থিতিশীলতা আসেনি: ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনার পতনের পর একটি ভঙ্গুর অর্থনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে দায়িত্ব নেয় ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার। দায়িত্ব গ্রহণের পর গত ৬ মাসে অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের নানা উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এতে ব্যাংক খাতে শৃঙ্খলা ফিরেছে, থেমেছে রিজার্ভের পতন।

কিন্তু দুশ্চিন্তা বাড়াচ্ছে রাজস্ব আয়ে ঘাটতি, বিদেশি বিনিয়োগে স্থবিরতা ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি না হওয়া। শিল্পের মূলধনী যন্ত্রপাতির আমদানি কমে যাওয়ায় উৎপাদন খাতেও স্থবিরতা চলছে। সব মিলিয়ে কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে পার হয়েছে বর্তমান সরকারের ছয় মাস।

বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) বিশেষ ফেলো অর্থনীতিবিদ ড. মোস্তাফিজুর রহমান মনে করেন, বৈশ্বিক অস্থিরতা ও দেশীয় সংকটের চাপ কাটিয়ে এখনো উঠতে পারেনি অর্থনীতি। রপ্তানি প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত থাকলেও উচ্চ মূল্যস্ফীতি এখনো নিয়ন্ত্রণের বাইরে। প্রবাসী আয় রিজার্ভে কিছুটা স্থিতিশীলতা এনেছে, তবে রাজস্ব ঘাটতি বড় উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বৈদেশিক ঋণ প্রত্যাশিত হারে আসছে না, অথচ সুদ পরিশোধের ব্যয় বেড়েছে। এতে নিয়মিত সরকারি কার্যক্রম ও উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যাহত হচ্ছে। ব্যাংক খাতে কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে, তবে তারল্য সংকট ও বিনিয়োগ অনিশ্চয়তা কাটেনি।

সমস্যাগুলো থেকে বেরিয়ে আসার উপায় হিসেবে এই অর্থনীতিবিদ বলেন, সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা আরও শক্তিশালী করতে হবে। অভ্যন্তরীণ রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য প্রত্যক্ষ করের ওপর জোর দেওয়া জরুরি।

অন্তর্বর্তী সরকারের ছয় মাসের অর্থনৈতিক কার্যক্রম মূল্যায়ন প্রসঙ্গে জানতে চাইলে ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (এফবিসিসিআই) সাবেক সভাপতি আবদুল আউয়াল মিন্টু বলেন, বর্তমান সামাজিক ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ব্যবসার অনুকূলে নয়। ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ সব ব্যবসায়ীই এর প্রভাব অনুভব করছেন। এর সঙ্গে আর্থিক খাতের সংকট বিনিয়োগের পরিবেশ আরও কঠিন করে তুলছে।

মূল্যস্ফীতি বাড়ছে, কিন্তু মজুরি বাড়ছে ধীরগতিতে। ফলে মানুষের সঞ্চয় কমছে, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানেও এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। তৈরি পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি খন্দকার রফিকুল ইসলাম বলেন, রপ্তানি খাতে প্রবৃদ্ধির বিষয়টি সাময়িক স্বস্তি দিতে পারে। কিন্তু দিন দিন এর ভিত দুর্বল হচ্ছে। দেশে উৎপাদন খরচ বাড়লেও বিশ্ববাজারে বাড়ছে না পোশাকের দাম। বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে চাপা অসন্তোষ, গ্যাস-বিদ্যুতের সংকটে শিল্প-কারখানার উৎপাদনে মারাত্মক ব্যাঘাত ঘটছে। এরই মধ্যে মজুরি বৃদ্ধির চাপ রয়েছে। ডলারের মূল্যবৃদ্ধি ও এলসির সংকট তো আছেই। নীতি সুদহারের চাপেও ব্যবসায় টিকে থাকা মুশকিল হয়ে পড়েছে।

পাচার হওয়া অর্থ ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগ বেশি, সফলতা কম: ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে দেশ থেকে প্রতিবছর গড়ে ১ হাজার ৬০০ কোটি ডলার করে পাচার হয়েছে। এ হিসাবে দেশ থেকে ১৫ বছরে পাচার হয়েছে ২৮ লাখ কোটি টাকা।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও বিএফআইইউর প্রতিবেদনে উঠে এসেছে, এর মধ্যে সাবেক সরকারের ঘনিষ্ঠ এস আলম গ্রুপ, সাবেক প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি খাত উন্নয়নবিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমানের মালিকানাধীন বেক্সিমকো গ্রুপ, সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী নজরুল ইসলাম মজুমদারের মালিকানাধীন নাসা গ্রুপ এবং সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরীর মতো রাঘব বোয়ালরা দেশ থেকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় টাকা পাচার করেছেন। এ ছাড়া আরও ৭টি গ্রুপের বিষয়ে বিশেষ তদন্ত হচ্ছে। এর বাইরে সাবেক সরকারের একাধিক মন্ত্রীও টাকা পাচার করেছেন বলে তথ্য পাওয়া গেছে।

ইতিমধ্যে সালমান এফ রহমান, এস আলম গ্রুপ, সাবেক ভূমিমন্ত্রী ও নাসা গ্রুপের পাচার করা অর্থ-সম্পদের সন্ধান পাওয়া গেছে। সেগুলো উদ্ধারের বিষয়ে সরকার কাজ করছে। পাচার করা অর্থ ফিরিয়ে আনতে সরকার এবার তিনটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি করতে যাচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও সুইজারল্যান্ডের পৃথক এসব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে শিগগির এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় অফিশিয়াল প্রক্রিয়া চূড়ান্ত হবে। এ-সংক্রান্ত নথি বর্তমানে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে রয়েছে। চুক্তি সম্পন্ন হলে উদ্ধারকৃত অর্থের ১০ ভাগ কমিশন হিসেবে পাবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো।

এ ছাড়া পাচার করা অর্থের বিষয়ে বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল গোয়েন্দা ইউনিট (বিএফআইইউ), দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) ও পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইড) দেশে-বিদেশে অনুসন্ধান অব্যাহত রেখেছে।

তাদের তথ্যের ভিত্তিতে পাচারকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলাও হচ্ছে। এসব মামলার রায় সরকারের পক্ষে এলে সেগুলো এজেন্সিগুলোর কাছে পাঠানো হবে।

এতে তাদের সংশ্লিষ্ট দেশে পাচারকারীদের বিরুদ্ধে আইনি লড়াই করে অর্থ উদ্ধার করা সহজ হবে।

পাচার করা টাকা উদ্ধার করতে সরকার মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (এফবিআই), যুক্তরাজ্য, কানাডা, মালয়েশিয়া ও সুইজারল্যান্ডের সহযোগিতা চেয়েছে।

আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুসরণ করে সহযোগিতা চাইলে তারা তা করতে সম্মত হয়েছে।

টানা চার মাস ধরে ৪ বিলিয়ন বা ৪০০ কোটি ডলারের বেশি পণ্য রপ্তানি হয়েছে। কিন্তু নানামুখী সংকটে ঢাকার সাভার, আশুলিয়া, ধামরাই ও গাজীপুরে গত ৬ মাসে ৭২টি শিল্প-কারখানা বন্ধ হয়েছে।

এর মধ্যে ৬২টি স্থায়ী ও ১০টি অস্থায়ী ভিত্তিতে বন্ধ। এ ছাড়া ছয়টি কারখানা বন্ধের ঘোষণা দিয়েছে কেয়া গ্রুপ।

বন্ধ হওয়া কারখানাগুলোর অধিকাংশই তৈরি পোশাক ও বস্ত্র খাতের। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, খেলাপি ঋণ নিয়ে কড়াকড়ি আরোপ করায় অনেক কারখানা খেলাপি হয়ে পড়ে।

আবার ক্ষমতাচ্যুত বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের ঘনিষ্ঠ অনেক কারখানার মালিক আত্মগোপনে থাকায় কারখানা রুগ্ণ হয়ে পড়েছে।

ঙগএ ছাড়া উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধির সঙ্গে তাল মেলাতে পারছে না কিছু কারখানা। বন্ধ হওয়া ৭২ কারখানার মধ্যে ৫৫টি গাজীপুরে এবং সাভার, আশুলিয়া ও ধামরাইয়ে ১৭টি। এসব কারখানায় কাজ করতেন অর্ধলক্ষাধিক শ্রমিক। বন্ধ হওয়া কারখানার শ্রমিকের অনেকেই কারখানা খুলে দেওয়া ও বকেয়া বেতনের দাবিতে রাস্তায় নেমে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রায়ই বন্ধ থাকছে সড়ক-মহাসড়ক। তাতে সাধারণ মানুষের ভোগান্তি বাড়ছে।

-20250206010209.webp)

-20250207165830.webp)

-20250207162350.webp)

-20250207155754.webp)

-20250207153127.webp)

-20250207152936.webp)

-20250202145510.webp)

আপনার মতামত লিখুন :