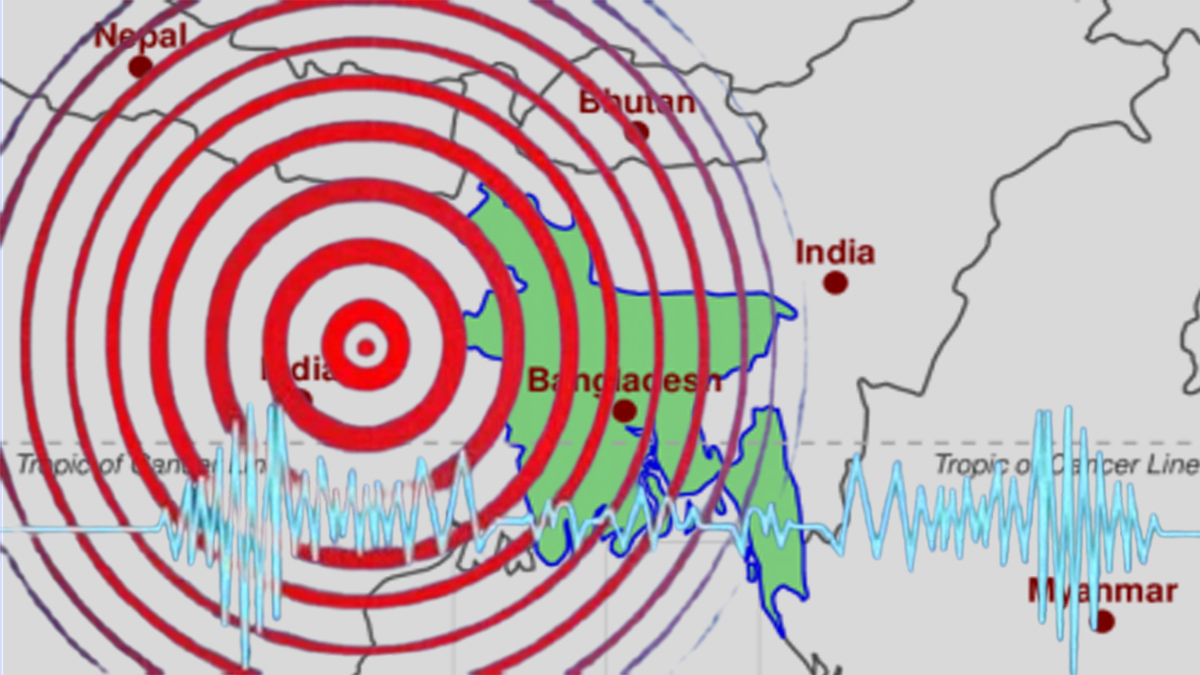

মিয়ানমার বড় ধরণের ভূমিকম্পের কবলে পড়েছে। শুক্রবার দুপুরে পরপর দুটি ভূমিকম্প হয়। যার একটি ছিল রিখটার স্কেলে ৭ দশমিক ৭ মাত্রার। যেটি দেশটির সীমা ছাড়িয়ে আরও ৫ দেশে অনুভূত হয়েছে।

ভূমিকম্প রেশ ছিল বাংলাদেশেও। ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে কম্পন অনুভূত হয়েছে। ফলে এ নিয়ে একধরণের আতঙ্ক তৈরি হয়েছে জনমনে। প্রশ্ন উঠছে দেশে বড় ধরণের ভূমিকম্পের আশঙ্কা কতটা।

ভূতত্ত্ববিদরা বলছেন, বাংলাদেশে বরাবরই বড় ধরণের ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে রয়েছে। কারণ বিশ্বের বৃহত্তম বদ্বীপ বাংলাদেশ। উপরিতলের বাংলাদেশ সমতল ভূমি হলে টেকটোনিক প্লেট হিসেবে বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন।

বিশেষজ্ঞদের মতে, মোট তিনটি টেকটোনিক প্লেটের সংযোগস্থলে অবস্থিত বাংলাদেশ। রয়েছে একাধিক ফল্টও। এসব কারণে বাংলাদেশকে ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকা হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

কদিন পরপরই বাংলাদেশের আশপাশ অঞ্চলে ভূমিকম্প হচ্ছে। কখনো কখনো দেশের অভ্যান্তরেও ভূমিকম্প উৎপত্তি হওয়ার ঘটনাও ঘটছে। তবে দেশের অভ্যান্তরে নিকট অতীতে বড় ভূমিকম্প হয়নি। এ বিষয়টিই বেশি ভাবাচ্ছে ভূতত্ত্ববিদদের।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আনোয়ার হোসেন ভূঁঞা রূপালী বাংলাদেশকে বলেন, যেখানে একবার ভূমিকম্প হয়, সেখানে আবার ভূমিকম্পের হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়।

‘মাটির নিচে যে শক্তি জমায়িত হয় তা বের হওয়ার মধ্যে দিয়ে কম্পন তৈরি হয়। অর্থাৎ যেখানে একবার কম্পন তৈরি হলে সেখানে আবার কম্পন হওয়ার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহিৃত করি। তবে সেটি কতটা শক্তিশালী কম্পন হবে তা নির্ধারণ করে সেখানে কি পরিমাণ শক্তি জমায়িত রয়েছে।’

‘আবার অধিক শক্তি জমায়িত থাকলেও তা কিভাবে বের হয় তার ওপরও নির্ভর করে কম্পণের মাত্রা কেমন হবে। যদি দেখা যায় কয়েক ধাপে অল্প অল্প শক্তি বেরিয়ে যায় তাহলে বড় ভূমিকম্পের ঝুঁকি কম থাকে। মূলত একবারে বেশি শক্তি বেরিয়ে এলে বড় মাত্রার ভূমিকম্প হয়।’

বড় ভূমিকম্প নিকটে?

শুক্রবার দুপুরে দুই ধাপে ভূমিকম্প হয়েছিল মিয়ানমারে। যার একটি ছিল ৭ দশমিক ৭ মাত্রা। অন্যটি ছিল ৬ দশমিক ৪ মাত্রার। এরমধ্যে ৭ দশমিক ৭ মাত্রার কম্পনটিকে ‘মেজর ক্যাটাগরির ভূমিকম্প’ হিসেবে ধরা হচ্ছে।

ভূমিকম্প বিশেষজ্ঞদের মতে, গত দুই দশকে মিয়ানমারে এত মাত্রার ভূমিকম্প হওয়ার নজির নেই।ফলে বাংলাদেশেও যেহেতু নিকট অতীতে বড় ভূমিকম্প হয়নি, সেক্ষেত্রে বড় ভূমিকম্পে তীব্র ঝুঁকি রয়ে যাচ্ছে।

ভূতত্ত্ববিদ অধ্যাপক আনোয়ার হোসেনের মতে, বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল বিশেষ করে উত্তর-পূর্ব সিলেট অঞ্চল থেকে দক্ষিণের কক্সবাজার তথা চট্রগ্রাম অঞ্চল পর্যন্ত ‘বড় ভূমিকম্পের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ’।

‘আমাদের যে পার্বত্য অঞ্চলগুলো ভূমিকম্পের মাধ্যমেই তৈরি হয়েছে। আর এসব অঞ্চলে দীর্ঘদিন বড় কোন ভূমিকম্প হয়নি। ফলে বড় ধরণের ভূমিকম্প হওয়ার আশঙ্কা তীব্র।’

এদিকে মিয়ানমারে যে ভূমিকম্প হয়েছে সেটির পরাঘাত বা আফটার শক আরও হতে পারে বলে বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা করছেন। সেক্ষেত্রে আবারও ভূমিকম্পের আশঙ্কা রয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশেও ভূমিকম্প আশঙ্কা রয়েছে কিনা তা নিয়ে চিন্তিত অনেকে।

তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, যেহেতু বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকা ভৌগোলিকভাবে ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে রয়েছে। সেটি যেকোন সময় হতে পারে। তবে কবে নাগদ ভূমিকম্প হবে সেটি বলা সম্ভব নয়।

ভূতত্ত্ববিদ অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন বলেন, ‘অতীতের ভূমিকম্পগুলোই আগাম বার্তা। আর যেহেতু একাধিক টেকটোনিক প্লেটের সংযোগস্থলে বাংলাদেশের অবস্থান সেহেতু ভূমিকম্পের উচ্চ ঝুঁকি সবসময় থাকে। তবে কখন সেটি ঘটবে তা বলা মুশকিল।’

কোন অঞ্চল বেশি ঝুকিপূর্ণ?

ভূতত্ত্ববিদদের মতে, বাংলাদেশ তিনটি টেকটোনিক প্লেটের সংযোগস্থলে অবস্থিত। এরমধ্যে কিশোরগঞ্জের হাওর থেকে মেঘনা নদী হয়ে বঙ্গোপসাগরে আন্দামানের পাশ দিয়ে দক্ষিণে যদি একটা রেখা কল্পনা করা হয়, তবে এই এলাকাটা হচ্ছে দুটি টেকটনিক প্লেটের সংযোগস্থল।

আর এই দুটি প্লেটের মধ্যে পূর্ব দিকেরটা হচ্ছে বার্মা প্লেট। আর পশ্চিমেরটা হচ্ছে ইন্ডিয়া প্লেট। এই সংযোগস্থলের উপরের ভাগটা অর্থাৎ সুনামগঞ্জ থেকে শুরু হয়ে পূর্বে মনিপুর, মিজোরাম পর্যন্ত- এই অঞ্চলটি ‘লকড’ হয়ে গেছে অর্থাৎ এখানে শক্তি জমা হয়ে আছে।

দুইটা প্লেটের যে সংযোগস্থল, সেটা এখানে স্যালো বা কম গভীর। অর্থাৎ পশ্চিমে পাঁচ কিলোমিটার থেকে শুরু করে পূর্বে ধীরে ধীরে এটা ২৫ কিলোমিটার পর্যন্ত গভীর হয়েছে বলে মনে করেন অধ্যাপক ড. সৈয়দ হুমায়ুন আখতার।

ভূমিকম্প নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই গবেষণা করে আসছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক এই অধ্যাপক।

হুমায়ুন আখতার বলেন, ‘বিগত হাজার বছরের শক্তি এই অঞ্চলে ভূমির নীচে জমা হয়ে আছে। এর আগে যেসব ঐতিহাসিক ভূমিকম্প এই অঞ্চলে সংগঠিত হয়েছে তার বিভিন্ন বই-পুস্তক এবং পৌরাণিক কাহিনী বিশ্লেষণ করে আমরা জানতে পেরেছি যে, এই এলাকায় বড় ধরণের ভূমিকম্প হয়েছে ৮০০ থেকে হাজার বছর আগে। মূলত এরপর থেকে আবার শক্তি এই এলাকায় জমা হতে শুরু করেছে।’

এই গবেষকের মতে, যে পরিমাণ শক্তি জমা আছে মাটির নীচে। তা বেরিয়ে এলে ৮ থেকে ৯ মাত্রার ভূমিকম্পের আশঙ্কা রয়েছে।

‘এই শক্তি আজ হোক, কাল হোক, বা আগামী ২৫ বছরেই হোক, এটা বের হতেই হবে, এর কোন বিকল্প নাই’, বলেন হুমায়ুন আখতার।

কতটি স্থান বেশি ঝুঁকিপূর্ণ?

কয়েকবছর আগে যুক্তরাষ্ট্রের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েক জন শিক্ষক একটি গবেষণা করেছিল। ওই গবেষণায় দেখা যায়, দেশের ১৩টি এলাকা ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে রয়েছে।

গবেষণায় বলা হয়, ভূগর্ভস্থ ফাটল বা চ্যুতি থাকার কারণে বড় কম্পন হতে পারে। এরমধ্যে সবচেয়ে তীব্র ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে রয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলা ও সিলেটের জৈন্তাপুর এলাকা।

গবেষনায় আরও বলা হয়, তীব্র ভূমিকম্পের ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাগুলো রাজধানী ঢাকা থেকে কমপক্ষে ১০০ কিলোমিটার দূরে। তবে ওই স্থানগুলোতে ৭ থেকে ৮ মাত্রার ভূমিকম্প হলে তা ঢাকায় বড় ধরনের বিপর্যয় বয়ে আনবে।

ওই গবেষণার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক হুমায়ুন আখতার। তিনি রূপালী বাংলাদেশকে বলেন, ‘দেশের অভ্যান্তরে যে ১৩টি ভূগর্ভস্থ চ্যুতি পাওয়া গেছে সেগুলো ভূমিকম্পের জন্য উচ্চ ঝুঁকিতে রয়েছে। এগুলোর অবস্থান ঢাকা থেকে দূরে হলেও মাঝারি থেকে উচ্চ মাত্রার কম্পন তৈরি হলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে।’

ঢাকায় কেমন প্রভাব পড়বে?

বাংলাদেশের অভ্যান্তরে যেকোন স্থানে উচ্চ মাত্রার ভূমিকম্প হলে ব্যাপক প্রভাব পড়বে ঢাকায়। কারণ এখানে ঝুঁকিপূর্ণ ভবনই বেশি।

বিশেষ করে ঢাকার অদূরে টাঙ্গাইলের মধুপুরে মাটির নিচে একটি ফল্টলাইন রয়েছে। এখানে সাম্প্রতিক সময়েও ছোট মাত্রার ভূমিকম্পে রেকর্ড রয়েছে।

ওই ফল্টলাইনের কথা তুলে ধরে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) এক সমীক্ষায় বলা হয়েছে, সেখানে ৬ দশমিক ৯ মাত্রার ভূমিকম্প হলে ‘ঢাকায় ৮ লাখ ৬৫ হাজার ভবন ধসে পড়বে’।

অন্যদিকে সিলেটের ডাউকি চ্যুতিরেখায় ৭ দশমিক ১ মাত্রার ভূমিকম্প হলে ঢাকার কমপক্ষে ৪০ হাজার ৯৩৫টি ভবন ধসে পড়বে বলেও ওই সমীক্ষায় বলা হয়েছে।

বুয়েটের তথ্যানুযায়ী, রাজধানীতে মোট ভবন আছে ২১ লাখ। এর মধ্যে ৬ লাখ ভবন ছয়তলা বা তার চেয়ে উঁচু। বুয়েটের পক্ষ থেকে ঢাকার কোন ভবন কতটা ভূমিকম্পসহনশীল, তা নির্ধারণ করে তালিকা করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু রাজউক এই সুপারিশ মানেনি।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ভূমিকম্পের সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি কমাতে সরকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থাগুলোকে কঠোর পদক্ষেপ জরুরী। ভবন নিমার্ণে বিল্ডিং কোড মানা হচ্ছে কিনা তা তদারকিতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া জরুরী। পাশাপাশি ভূমিকম্পের বিষয়ে জনসচেতনতা তৈরি অত্যান্ত প্রয়োজন।

ভূতত্ত্ববিদ অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন রূপালী বাংলাদেশকে বলেন, ‘ভূমিকম্পের বিষয়ে আমাদের বিশেষ প্রস্তুতি দরকার। সেটি একেবারেই নেই। তাছাড়া জনসচেতন করতে পাঠ্য বইয়ে বিষয়টি অর্ন্তভুক্ত করা দরকার।’

-20250129055410.jpg)

-20250214063424.webp)